ここから本文です。

2025年3月31日(月)

札幌文化芸術劇場 hitaru

3/7(金) hitaruオペラプロジェクト モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」公演評公開!

2025年3月7日(金)hitaruオペラプロジェクト モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」につきまして、音楽評論家・加藤浩子氏による公演評を公開いたしました。

■公演評

地方発オペラが獲得したヴィヴィッドな魂〜hitaruオペラプロジェクト《ドン・ジョヴァンニ》

「劇場」は街の顔だ。建物も大事だが、中身が充実して劇場は初めて「劇場」になる。バブルの頃日本各地にいいホールが誕生したが、仏作って魂入れずで中身が伴わないケースも少なくなかった。現在「生きて」いる劇場は、魂のある劇場だけである。

劇場では演劇やバレエ、ミュージカルなどさまざまなジャンルが上演されるが、「オペラ」は劇場が発信するもっとも大規模な舞台芸術であり、劇場の看板だと言っていい。

この度、札幌文化芸術劇場hitaruで上演されたモーツァルトのオペラ《ドン・ジョヴァンニ》を鑑賞し、この劇場が、札幌、そして北海道が誇れる「オペラハウス」になりつつあると確信した。地元のアーティストと日本を代表するアーティストが力を合わせ、日本トップレベルの舞台を創り上げていたからだ。

hitaruの開館は2018年。オペラはオープニング演目の《アイーダ》をはじめ、主に他館や他団体との共同制作で上演されていた。地元北海道のアーティストや関連団体と協力してオペラを自主制作する「hitaruオペラプロジェクト」が始動したのは2021年。北海道二期会の協力を得、プレ公演として《蝶々夫人》を取り上げた。2023年にはシリーズ第1回としてモーツァルト《フィガロの結婚》を上演。《ドン・ジョヴァンニ》はシリーズ2作目である。オペラの観客自体が少ないところなので、「親しみやすい王道の演目を選んでいる」(制作プロデューサーの髙橋秀典氏)のはうなずける。事前の告知も、テレビ、新聞からSNSまでカバーし、さまざまな年代にアピールする努力を続けた。特に漫画によるキャラクター紹介は大きな反響があったという。

このシリーズの特色は、地元の音楽団体や教育機関との連携を重視し、オーディションで選ぶ歌手も北海道と繋がりがあることを重視。さらに「次世代創造型劇場」として若手育成の役割も担い、合唱団、カヴァーキャストなどで若手に積極的にチャンスを与えている。関連事業も、カヴァーキャストによる「ハイライト・コンサート」から大学と連携してのレクチャー、稽古見学会まで幅広い。

さらに今回は、指揮に園田隆一郎、演出に粟國淳と日本を代表する顔ぶれを招聘し、全国区の視点も加えた。その結果、現在の日本におけるオペラ公演のトップレベルと言える舞台が誕生したのである。

粟國の演出は、ドン・ジョヴァンニを太陽に、彼と絡む他の登場人物を惑星に喩える。彼らはジョヴァンニとの関係で「自分」を発見する。土星のように道徳を重んじるドン・オッターヴィオ、火星のように燃えるドンナ・エルヴィーラ、宇宙の「闇」を内面に抱えるドンナ・アンナ、地球のように明るく逞しい庶民のマゼットとツェルリーナ、そしてレポレッロ…。最後に「太陽」を覆い隠すのは「月」になぞらえられる騎士長だ。粟國は彼らのそんな性格を細かい演技で提示する。各人の身分を暗示するのは、時代に忠実で豪華な衣装だ。

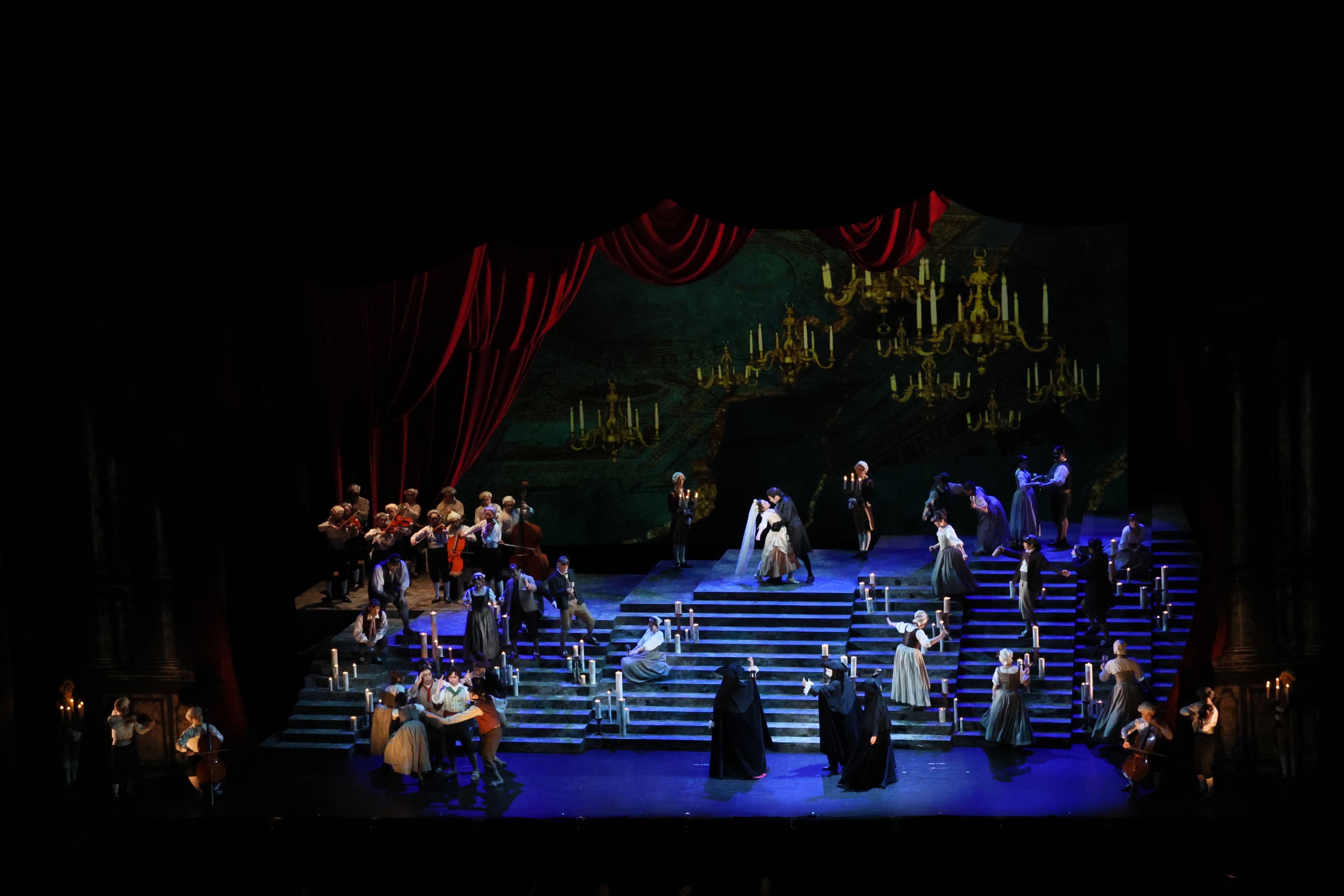

大道具は大階段が中心のシンプルなものだが、プロジェクションマッピングが多用され、当時の劇場の雰囲気を醸し出す。プロセニアムに描かれた劇場の客席や緞帳などで活用される騙し絵はバロックの流行で、背景には場面に応じてモーツァルトと同時代のプラハ(本作の初演地)やイタリア(モーツァルトも訪問)の宮殿や庭園が投影され、飽きることがない。稀代のプレイボーイであるドン・ジョヴァンニが、悪行の果てに自分が殺した騎士長の亡霊に地獄へ引きずり込まれるドラマティックな物語を見守るのは、プロセニアム左上に描かれた死神(髑髏)だ。最後は、本作初演(1787年)の2年後に起こったフランス革命(バスチーユ襲撃)で主役となる庶民たちにスポットが当たる。大貴族の没落の物語でもある《ドン・ジョヴァンニ》にふさわしい幕切れだった。

音楽面で特筆すべきは、レチタティーヴォ(叙唱。曲と曲の間を繋げるセリフと歌の中間のような部分)を全てノーカットで上演したこと。上演時間の短縮などを考えてレチタティーヴォをカットするのはよくあることだが、全て演奏することにより、アリアなどの「歌」と「レチタティーヴォ」が無理なくつながっていることがわかり、ストーリーがより自然に入ってくる。さらに今回、指揮と通奏低音を担当した園田の提案で、通常はチェンバロが使われることが多い通奏低音楽器に、モーツァルト時代により忠実なフォルテピアノを導入。これは毎年夥しい数にのぼる日本のモーツァルト・オペラ上演でも稀なことなのだが、その結果モーツァルトのレチタティーヴォがとても音楽的だということがよく伝わった。「強弱のつけられるフォルテピアノは、モーツァルトがレチタティーヴォで描いている自由な人間の感情がよく表現できる」(園田)。

園田の音楽作りは、《ドン・ジョヴァンニ》がイタリア語で書かれている「イタリア・オペラ」であることを印象付けるもの。オーケストラ(札幌交響楽団)の暖かな音色、弾力のある手触り、自然な音楽の流れはイタリア・オペラならではだ。歌手に寄り添い、その音色を生かす手腕もさすがだった。

歌手陣は粒揃い。特に若手の生きの良さが際立った。ドン・ジョヴァンニ役の栗原峻希は初役だというが、スコアにも「若い貴族」と明言されているこの役の若さ大胆さ無鉄砲さを、イタリア仕込みの美しい発語と柔らかな響き、多彩な音色、闊達な演技と色悪らしい表情で体現した。上背があり、舞台映えするのも強みだ。

女性三人はいずれも適材適所。ドンナ・アンナ役の針生美智子はリリカルな音色と繊細さを併せ持ち、弱音にドラマティックな表情を込める。ドンナ・エルヴィーラ役の倉岡陽都美は真摯さと熱量で愛しすぎた女の切なさを表した。アリアに先立つ伴奏付きレチタティーヴォの迫力は絶品。ツェルリーナ役の髙橋茉椰は澄んだ音色と自然なレガート、花綱のように美しい声を持つ逸材。恋人マゼットを演じた粟野伶惟は若々しい声に庶民の力強さを滲ませ、ドンナ・アンナの恋人ドン・オッターヴィオ役の荏原孝弥はモーツァルト・テノールに相応しい甘く流麗なレガートを披露した。岡元敦司のレポレッロは、レチタティーヴォでの軽妙なやりとりに真価を発揮した。騎士長を演じた大塚博章は、悪役を追い詰めるのに相応しい「威厳」を、声と演技で体現した。

この公演のためにオーディションで選ばれたhitaruオペラプロジェクト「ドン・ジョヴァンニ」合唱団は、幕切れの地獄落ちで怒涛のような迫力を見せた。

オペラが街に根付くとは、こういうことなのだ。

その熱気を肌で感じた、雪の札幌の一夜だった。

〈3月7日(金)公演〉

音楽評論家/加藤 浩子

©n-foto LLC

※本公演評は近日中に特設HPコラム欄でも公開予定。コラムでは、公演写真も多数掲載予定ですのでどうぞお楽しみに!

「ドン・ジョヴァンニ」特設HPはこちらから:

https://www.sapporo-community-plaza.jp/event_don-giovanni.html