本日は開館日です

開館時間 9:00~22:00

ここから本文です。

SCARTS助成金 特別助成事業の採択者に話を聞いてみた!vol.3「 北海道実験劇場『マドリガーレ・オペラ『土方歳三~炎の生涯~』(全3幕)』」

- 札幌市民交流プラザ

- 札幌文化芸術交流センター SCARTS

- SCARTS助成金 特別助成事業の採択者に話を聞いてみた!vol.3「 北海道実験劇場『マドリガーレ・オペラ『土方歳三~炎の生涯~』(全3幕)』」

目次

レポート2025年9月11日(木)

SCARTS助成金 特別助成事業の採択者に話を聞いてみた!vol.3「 北海道実験劇場『マドリガーレ・オペラ『土方歳三~炎の生涯~』(全3幕)』」

札幌市における文化芸術活動の振興とさらなる発展を目的に、令和4年度から始まった「SCARTS助成金交付事業」。札幌市内で文化芸術活動を行う個人や団体を対象に、その活動費用の一部を支援する助成金交付事業です。

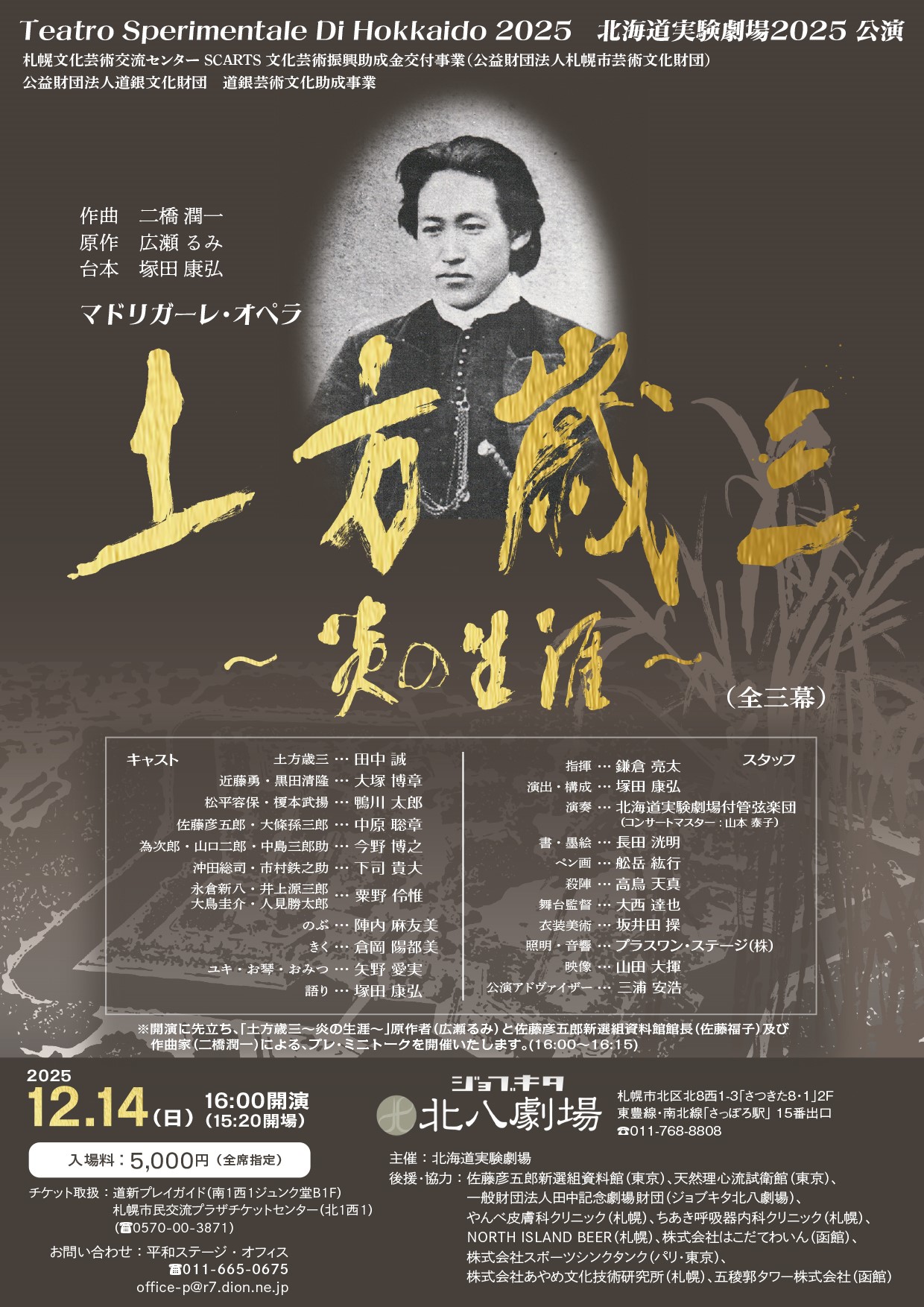

令和7年度の特別助成事業の一つに採択されたのが、北海道実験劇場の『マドリガーレ・オペラ「土方歳三~炎の生涯~」(全3幕)』。「北海道の歴史に焦点を当てた舞台音楽劇を制作し、地域文化の発展に寄与する」ことを目的とし、2015年から続く「箱館戦争シリーズ」3部作の総集編で、幕末に活躍した新選組副長・土方歳三の人生を独創的に描きます。総監督として演出・構成を務め、舞台では「語り」を担当する塚田康弘さん、原作者の広瀬るみさん、そして、土方歳三役の田中誠さん、近藤勇・黒田清隆の二役を演じる大塚博章さんの4人に、制作に至る経緯や目指すところ、本公演への意気込みを伺いました。

オペラの原型 「マドリガーレ」と、邦人室内オペラを融合

――このたびはお時間いただき、ありがとうございます。さっそくですが、北海道実験劇場は、日本語オペラを制作し、北海道ゆかりのオペラ歌手を起用して上演するなど、オペラを身近に感じられる工夫を重ねておられます。市民に親しまれるオペラ公演を目指すこの取り組みをご紹介するにあたり、まずは、「マドリガーレ・オペラ」について教えてください。一般的なオペラとの違いは何でしょうか。

塚田康弘さん(※以下塚田さん):「マドリガーレ・オペラ」とは、私が作った造語でして、本来、マドリガーレとオペラは別物なのです。そもそもオペラとは、1600年にイタリアで生まれた「新音楽」という新しい技法の代表的なものです。少し専門的な話になりますが、オペラの世界を「二元様式」(※1)、それ以前の様式を「一元様式」(※2)と呼んで区別しており、その過渡期を生きたクラウディオ・モンテヴェルデイ(※3)が書いた「マドリガーレ集」は、途中から二元様式で書かれています。

私がマドリガーレに着目したのは、クラウディオ・モンテヴェルディの1624年の作品「タンクレディとクロリンダの戦い」の日本公演を観たのがきっかけでした。その第一印象は、ちょっとオペラとは違う、というもの。どういうことかと言えば、「語り」が舞台にいて、物語を進行するのです。「タンクレディとクロリンダの戦い」は、十字軍の騎士・タンクレディとイスラム教徒の女騎士・クロリンダの悲恋を描く内容で、「語り」は登場人物である2人について解説する役目も担っていました。

「語り」の存在に驚くと同時に、作品のメインが、人間と人間の愛や悲しみ、憎しみ、その葛藤といった普遍的な感情を描いていることに、感銘を受けました。

この体験がなぜ、「箱館戦争シリーズ」につながるかと申しますと、第1作に登場した榎本武揚と黒田清隆。幕末の箱館で、旧幕府軍と新政府軍という相反する立場で戦ったこの2人には、言わずと知れた武勇伝があります。そこで、これは「タンクレディとクロリンダの戦い」に匹敵するような人間と人間の戦いが描けるのではないか、400年経っても人間の感情は変わらないのだということを表現できるのではないか、と考えたわけです。

グランドオペラでないと実現しないような戦争モノですが、全てを削ぎ取り、榎本と黒田の2人だけを対峙させ、「語り」を入れて進めるのであれば、室内オペラとして成立します。つまり、マドリガーレという、いわばオペラの原型と、今我々が親しんでいる邦人室内オペラを融合したオリジナルスタイルによって生まれたのが、2015年の第1作「箱館戦争~榎本武揚と黒田清隆の戦い~」だったわけです。

※1 メロディとなる単旋律が明確に示され、他の声部が伴奏の支えに回る手法。

※2 どの声部も重要だとする手法。グレゴリオ聖歌の手法として教会音楽で栄えた。

※3 1567-1643。バロック音楽の基礎を築いたイタリアの作曲家。

原作者・広瀬るみ氏との出会いと、運命の一言

塚田さん(写真右):マドリガーレ・オペラ第1作「箱館戦争~榎本武揚と黒田清隆の戦い~」は、2015年に札幌市教育文化会館で行われた「さっぽろオペラ祭」に参加・公演させていただきました。その時、第2作以降の原作者・広瀬るみ先生は、まだ観客のお一人でした。

実は、私が釧路から札幌に異動したばかりの頃、新しい皮膚科を探して車を走らせる中、偶然、広瀬先生が院長を務める皮膚科クリニックを見つけまして…。ですから当初は、患者と医師としての関わりだったんです(笑)。

――そんな意外なご縁があったのですね!

広瀬るみさん(※以下広瀬さん・写真左):塚田先生が「第2作で土方歳三のオペラを作りたいので、何か書いて欲しい」という思いを綴った紙をくださった日のことを、わたしはよく覚えています。そもそも、振り返ってみれば、塚田先生が初めて患者さんとしていらした時、声楽科の教授と聞き、話題に困ったわたしは、ふっと「土方歳三、好きなんです」と言ったんですね。まさかその一言に食いついてくるとは夢にも思わず(笑)。その言葉が、その後の流れを作ったのかと思うと感慨深いです。

それで、塚田先生から原作者としてお誘いいただいた時、わたしが参加できるなら素晴らしいことだなと感じました。非常に挑戦的な企画だと思ったものですから。そこでわたしの小説『土方歳三 炎の生涯』(※1997年に自費出版、2023年に改訂版が電子書籍化)をお渡ししたところ、歌劇用の原作も必要だと言われ、戸惑いながらも執筆することに。好きなので、参考となる新選組の書籍は何十冊と自宅にあります。そうして出来上がった原作は、つい力が入ってしまい、「そこまで細かく書かなくても…」と言われるほどのボリュームに(笑)。その後、塚田先生が台本の形に仕上げてくださって良かったです。

塚田さん:僕は物書きではありませんので、原作が無いと作品は作れません。原作の中からドラマになりそうな場面、人間の喜怒哀楽の部分を抽出し、作曲の二橋潤一さんが楽譜に書きやすいだろう言葉に書き直したりして、台本を作りました。ですから、広瀬先生の原作はバイブルのように傍に置いています。広瀬先生には土方の資料もお借りしたので、皮膚科へは診察に行っているんだか、資料を受け取りに行っているんだか、分からないほどでした(笑)。

そうして完成したマドリガーレ・オペラ第2作「土方歳三最後の戦い~義に殉じた男~」は、2018年に札幌市教育文化会館で自主公演、翌年にはSCARTS企画公募事業で公演。さらに、函館の五稜郭タワーに支援いただいて函館市芸術ホールでも公演。わずか半年の間に道内3カ所、それぞれ違う主催者に協力いただき、新作の邦人オペラを披露できたことは、「地域に根差したオペラを広めたい」という旧北海道教育大学実験劇場(※北海道実験劇場の前身)の活動理念の基本になったと思います。

そんな第2作の成功で私に欲が出まして(笑)、その先のドラマを描きたいと取り組んだのが、第3作「北海道開拓使~榎本武揚と黒田清隆の友情~」です。本当は死ななければならなかった榎本武揚が生き延び、北海道開拓のトップとなった黒田清隆に呼び戻され、共に北海道開拓に努力する…そんな北海道の歴史をモチーフにしています。榎本・黒田の2人が敵対した第1作からの流れを汲み、サブタイトルに「友情」と付けました。2020年、SCARTSクリエイティブスタジオで公演した第3作で「箱館戦争シリーズ」3部作は完結。同年、私は定年退職しました。

すると再び、私に色気が出ました(笑)。今度は、広瀬先生の小説『土方歳三 炎の生涯』全編を舞台にできないかと考えたわけです。と申しますのも、第2作「土方歳三最後の戦い~義に殉じた男~」では、僕が勝手に部分を抽出し、内容を作り変えた面もありました。ですから今回は、できるだけ広瀬先生の小説に沿って章立てを組み、土方の生涯を描く構想を掲げたわけです。

誰もが納得する土方歳三の生涯を、歌と書で辿りたい

――今回の作品「土方歳三~炎の生涯~」の簡単なストーリーを教えてください。

塚田さん:土方歳三といえば、司馬遼太郎の歴史小説「燃えよ剣」を想起される方も多いでしょう。岡田准一主演で映画化もされましたし、アニメなど多ジャンルで数多く取り上げられています。しかし、近年描かれる土方像の中には前衛的なものもあり、少し違和感があることも否めません。ですから今回は、クラシック的なオペラで、誰もが納得できるストーリー展開をするつもりです。

たとえば、「バラガキ」(※触れると怪我するバラの棘のような悪童の意味)だったという少年時代のひと下りは、プロローグで集約します。歴史的経緯を詳しく追及するのではなく、池田屋事件や鳥羽・伏見の戦い、新選組局長・近藤勇との別れといった出来事を経て、1969年に箱館(当時)で戦死するまで、波乱に満ちた8年間の軌跡に焦点を当てます。第2作の内容をギュッと凝縮して簡素化し、遺品が届けられる生地・日野(※現在の東京都日野市)の部分を最後に残しました。

簡素化といっても、仙台で腹心の部下・山口二郎こと斎藤一と別れる短いシーンを盛り込むなど、歴史家や土方愛好家の方も満足できるよう工夫しています。土方歳三の人生を、スッと俯瞰して見つめることができる構成になっています。

――今回は、書や殺陣、風景写真、墨絵などをプロジェクターで投影するなど、オペラ以外のジャンルとコラボレーションされるそうですね。

塚田さん:たとえば、池田屋騒動といった戦闘シーンで実際に刀を振り回すのは、小さな舞台では危なくてとてもできません。ですから代わりに、紗幕を蚊帳のように舞台に下ろし、映像などを投影して表現します。映し出す絵図は、現在73カ所を予定しています。特に殺陣は、天然理心流試衛館館主・高鳥天真さんに協力いただき、コマ撮りのような映像をお見せするので、ご期待ください。

土方が詠む俳句や近藤勇の辞世の句も、文字をプロジェクターで映し出します。書は、北大を卒業した書家・長田洸明さんに書いていただきました。歌を耳で聴きながら、字幕のように目で見て、理解を深めていただければと思います。

土方歳三の姉・のぶ、恋人・きく、沖田総司の姉・おみつなどを演じる3人の女性キャストが入ったことも、今回の作品の特徴です。と申しますのも、「箱館戦争シリーズ」3部作はすべて男性しか登場せず、オペラとしては異色でした。

また、龍笛をたしなんでいたという土方の文人としての姿も伝えるため、少年隊士・市村鉄之助との別れで吹くシーンを今回も作りました。和楽器の響きに近いということで、フルートをピッコロに持ち替えて演奏してもらいます。ぜひご注目ください。

全3幕の時間配分は、第1幕が55分程度、第2幕が35~40分、第3幕が35~40分。2度の休憩時間を含め全体で約3時間、「フィガロの結婚」より少し短いです。実は当初、もっと長い舞台も考えました。京都編、転戦編、蝦夷・箱館編の3部作とし、リヒャルト・ワーグナーの楽劇のように3日間連続で…とも思ったのですが、このご時世、とても金銭面をまかなえず、現在の形に落ち着きました。

それでも、第1作のキャストは登場人物と語りの計3人だったのが、今回は役名にして20名超! それを何とか10名で演じます。タイトルは「土方歳三」ですが、第1作で描いた箱館戦争の要素も入っており、今回が「箱館戦争シリーズ」の総集編という位置付けです。

キャストが語る、土方歳三・近藤勇の魅力

――総集編を楽しみにしておられる方もいると思います。そこで、キャストのお二人にお聞きします。幕末という時代に関心を寄せる方は今なお多く、特に新選組は若い世代にも人気の高いテーマです。今回、田中誠さんは主人公である新選組副長・土方歳三、大塚博章さんは新選組局長の近藤勇と黒田清隆の二役を演じられますが、それぞれの魅力についてお聞かせください。

田中誠さん(写真右):子どもの頃、私も土方歳三が出てくるドラマを見た覚えがあり、その時の記憶が残っています。また、たまたま私は東京・多摩川の近くに長く住み、土方ゆかりの土地とあって、昔から土方歳三には思い入れがあります。

土方といえば、よく見かける肖像写真のイメージが強いかもしれません。まぁ、演じる私の見た目は変えようがないので、こんな美男子とはなりませんが(笑)、土方の〝本質〟を出来る限り表現できればと思います。それは、「義に殉じる」ということ。私が土方を演じた第2作「土方歳三最後の戦い~義に殉じた男~」の時も、色々と考えさせられました。今回は出ずっぱりなので大変ですが、何とかこの役をモノにしたいと、稽古に励んでいます。

――ありがとうございます。大塚さん、いかがでしょう。

大塚博章さん(写真左):幕末の志士は、誰に焦点を当てても素晴らしいドラマが出来ると思うんです。なかでも、土方歳三は特別なヒーロー。最期は北海道で活躍し、義を賭すところは、子供心に親しみを抱いていました。

私が演じる近藤勇は、土方の上司のような立場で、筋の通った信念を持つ熱い男です。あの土方が敬愛の念を抱いていただけあって、それだけの人物だったのだろうと想像します。余談ですが、近藤の命日とされる4月25日は私の誕生日で、諸説ありますが、生まれた日とされる11月9日は妻の誕生日なんです。

近藤の死後は、真逆の立場となる黒田清隆を演じます。僕は声が低いので、オペラに出演する時は、脇役、それも敵役を任される場合が多いんです。どんな役を演じる時でも、自分なりにその人物のストーリーを調べ、想像力を膨らませて演じます。今回は、近藤の人生と黒田の世界観を演じ分けるわけで、その点にも面白さを感じます。

原作者が描きたかった、本当の土方歳三

――ありがとうございます。続いて、原作者の広瀬先生にお聞きします。幕末の志士の中で、なぜ、新選組・土方歳三に焦点を当てようと思われたのでしょうか。

広瀬さん:実は、1990年頃から7年掛けて『土方歳三、炎の生涯』を書いた最初の動機は、当時ブームだったワープロを使ってみたいと思ったことでした(笑)。高校生の頃から夢中になって「燃えよ剣」など新選組の小説を読んだこともあり、「新選組の話ならわたしにも書けるかも」と思ったのです。

土方歳三をテーマにしたのは、函館を観光中に、元町公園内にある旧北海道庁函館支庁庁舎で彼の顔写真を初めて見て、その容貌に驚いたことがきっかけです。実はそれまで、小説や資料の記述から、勝手に壮年期の男性をイメージしていました。ところが実際は、若くてハンサム! しかも、その写真説明に、こうあったんです。

「白刃の下をかいくぐって戦い続けて函館では悟りを開いた境地に至った」――それを読んだ時、不思議な気がしました。そんな人、本当にいるのかな?と。土方歳三の実像がどのようなものだったのか、とても興味を引かれました。

調べてみると、これだけ短い期間に、そこまで人間が動けるものなのかと感心しました。昔の人は筆まめだったので、手紙も残されたり、部下が土方の言動を日記に書き記したりしているので、それらを辿り、彼の〝本当の姿〟を追求する作業は、すごく面白かったです。

――土方歳三のここを描きたい、というポイントは何でしょうか。

広瀬さん:調べて驚いたのは、土方歳三が歌(俳句)を詠んでいたこと。手紙のコピーを取り寄せたところ、すごく達筆でした。江戸時代の書家・市河米庵の流れをくむ方に書を習っていたそうです。そもそも生家は豪農で、文化活動にも熱心だったとか。人をばっさばっさと斬るイメージだったので、文化的な側面があったことが意外でした。

あと、幕府の浪士隊に加わる時、「いくら、もらえるんだろう?」などと手紙に書き残していて、現代の若者と変わらない一面もあることも新鮮でした。戦いが苦しくなると、「近藤勇には気の毒なことをした。自分は生きて顔向けできない」と、食べるものも食べず、お酒も飲まず、義に殉ずるのみと過ごしておられたようですけれど…。

――それは土方歳三の等身大の姿が伝わるエピソードだと思います。最後に、本公演「土方歳三~炎の生涯~」に関心を持たれた方、来場される方へ、一言メッセージをお願いします。

塚田さん:オペラといえば、外国語の歌を字幕スーパーで観劇するのが一般的ですが、今回はそうではありません。日本の題材を、日本語で歌い、楽しめるオペラもあるということを、まずは知ってもらいたいです。また、観劇前に予備知識が必要な場合もありますが、土方歳三のストーリーはご存じの方も多いはず。ですから、「映画で見たけれど、これをオペラでやるなら、どういう舞台になるんだろう?」という感じで、気軽に観に来ていただければ、嬉しいです。ちなみに、今回は章立てが多いので、分かりやすいようにプログラムの内容を充実させます。ぜひご活用ください。

チケットを売り出したところ、ありがたいことに、従前のオペラファンとは違う客層の方からの反響をいただいています。歌い手にとっても大きな励みですし、稽古場の雰囲気はとても良いです。

今回は室内オペラ形式ですが、実はこの作品はグランドオペラにもできる質量があります。グランドオペラに改変する時は、フルオーケストラにして、今回は最小限の女性キャストの登場シーンに恋愛要素を盛り込むなど、バージョンアップが可能です。札幌のオペラ・声楽家団体などと連携し、いつか札幌文化芸術劇場 hitaruで上演できたら嬉しいですね!

【構成/新目七恵】

<公演HPリンク>

北海道実験劇場『マドリガーレ・オペラ「土方歳三~炎の生涯~」(全3幕)』

https://heiwa-stage.jimdoweb.com/ ![]()

(※問い合わせ 平和ステージ・オフィス)