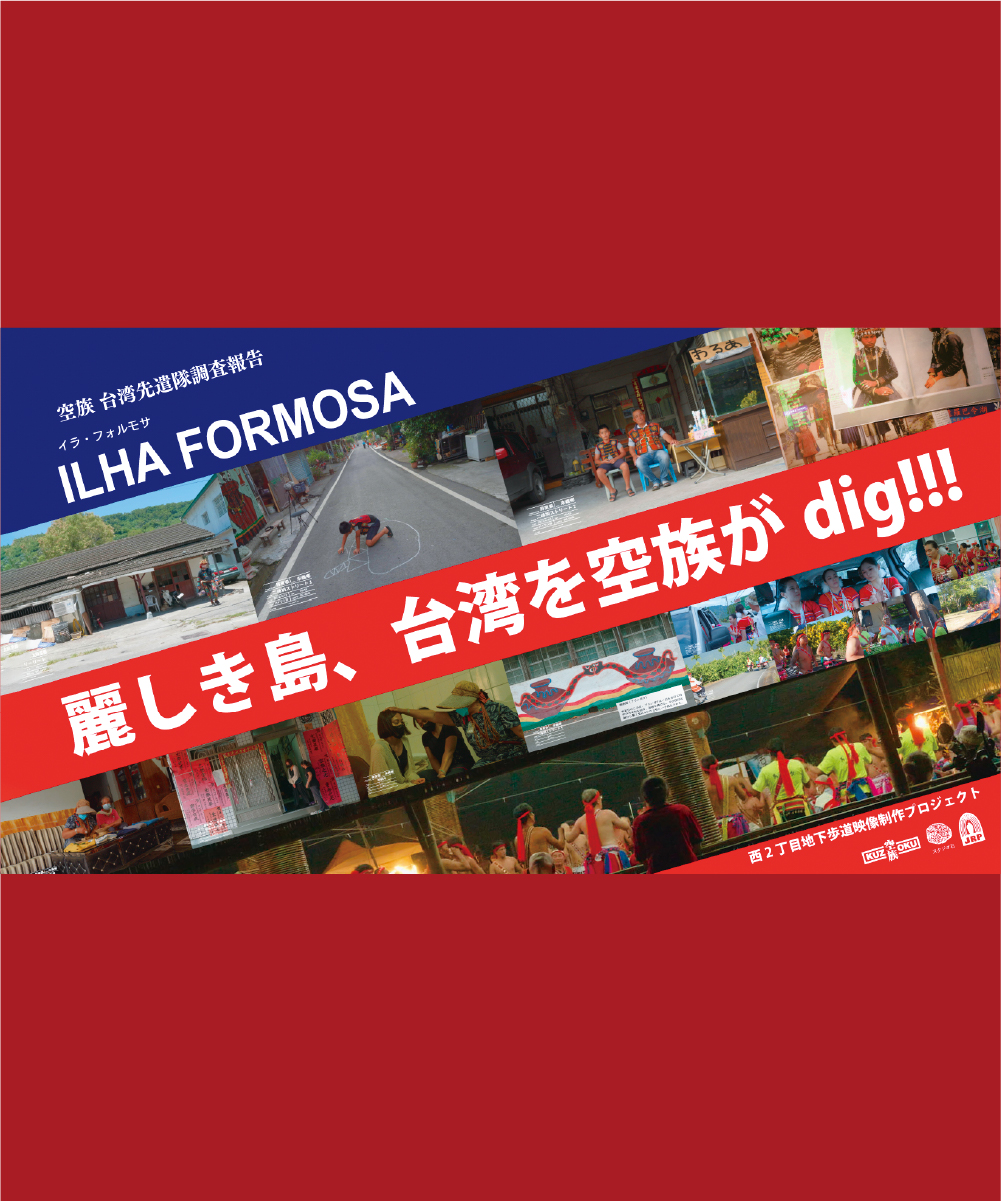

札幌市民交流プラザとさっぽろ地下街オーロラタウンを結ぶ西2丁目の地下歩道の4面スクリーンでは、 これまでにアニメーションや自然・都市の風景などを扱う作品をはじめ、多彩な映像作品を上映してきました。2023年4月からラインナップに加わった《ILHA FORMOSA》(イラ・フォルモサ)は、「音」が特徴的な作品です。制作は、映像制作集団・空族(くぞく)。作品の舞台となる土地の伝統音楽や現地のミュージシャンに焦点を当てる空族は、制作スタッフにヒップホップクルーを迎えるなど、「音」が重要な要素となる作品をつくっています。台湾で暮らす人々のリアルな姿を鮮やかに切り取ったこの意欲作について、富田克也監督にその背景や制作プロセスを伺いました。

富田克也

Katsuya Tomita

1972年山梨県生まれ。2003年に発表した処女作、『雲の上』が「映画美学校映画祭2004」にてスカラシップを獲得。これをもとに制作した『国道20号線』を2007年に発表。『サウダーヂ』(2011)ではナント三大陸映画祭グランプリ、ロカルノ国際映画祭独立批評家連盟特別賞を受賞。国内では、高崎映画祭最優秀作品賞、毎日映画コンクール優秀作品賞&監督賞をW受賞。

空族

Kuzoku

映像制作集団。2004年、“作りたい映画を勝手に作り、勝手に上映する”をモットーに、空族を名のりはじめる。常識にとらわれない、毎回長期間に及ぶ独特の映画制作スタイルを貫き、作品ごとに合わせた配給、宣伝も自ら行ない、作品はすべて未ソフト化という独自路線をひた走る。テーマは日本に留まらず、広くアジアを見据えている。

音楽を媒介に深掘りして

たどり着いた台湾の現在

ILHA FORMOSA(イラ・フォルモサ)とは、ポルトガル語で「美しい島」という意味。16世紀の大航海時代に台湾島を訪れたポルトガル人がそう名付けたと伝えられています。

2022年8月、空族は通訳を含む7人体制で、約1カ月かけて台湾各地を駆け巡り、撮影を敢行。その模様を中心に14分25秒の映像インスタレーションとして構成したのが本作です。

日本を含むアジアを舞台に映画をつくり続けてきた空族の制作スタイルは、かなり独特。設立メンバーの富田克也氏や相澤虎之助氏をはじめ、スタッフは長期間にわたって何度も現地に入り、その地で暮らす人々と交流を深めながら、長編映画のシナリオを練り上げていきます。そして本編の撮影時には役者として登用するなど、現地の人たちと一緒に映画づくりに取り組むという独自のアプローチを採用。空族ではこの長期にわたる準備期間を「先遣任務」、映画本編の撮影を「本作戦」と位置付けています。

「その土地のことを知るために、最も手っ取り早いのが音楽です。スタッフにMr.麿やMMM(スタジオ石)、Young-G(stillichimiya)というヒップホップのクルーがいるんですが、彼らはまるでDJがレコードをディグる(中古レコード漁りのスラング)かのように、現地の音楽シーンをどんどん深掘りして、あっという間に深いレイヤー(階層)にまで到達してしまうんですよ」

台北や台南、高雄などの西側の都市を皮切りに、中央山岳部の南投県、南部の屏東県、東部の台東県や花蓮県まで足を運び、地元のミュージシャンを訪ね歩きながら、音楽フェスや豊年祭といった催事の模様も収録。音楽を媒介に、台湾の現在をとらえることに成功しています。

2022年8月、空族は通訳を含む7人体制で、約1カ月かけて台湾各地を駆け巡り、撮影を敢行。その模様を中心に14分25秒の映像インスタレーションとして構成したのが本作です。

日本を含むアジアを舞台に映画をつくり続けてきた空族の制作スタイルは、かなり独特。設立メンバーの富田克也氏や相澤虎之助氏をはじめ、スタッフは長期間にわたって何度も現地に入り、その地で暮らす人々と交流を深めながら、長編映画のシナリオを練り上げていきます。そして本編の撮影時には役者として登用するなど、現地の人たちと一緒に映画づくりに取り組むという独自のアプローチを採用。空族ではこの長期にわたる準備期間を「先遣任務」、映画本編の撮影を「本作戦」と位置付けています。

「その土地のことを知るために、最も手っ取り早いのが音楽です。スタッフにMr.麿やMMM(スタジオ石)、Young-G(stillichimiya)というヒップホップのクルーがいるんですが、彼らはまるでDJがレコードをディグる(中古レコード漁りのスラング)かのように、現地の音楽シーンをどんどん深掘りして、あっという間に深いレイヤー(階層)にまで到達してしまうんですよ」

台北や台南、高雄などの西側の都市を皮切りに、中央山岳部の南投県、南部の屏東県、東部の台東県や花蓮県まで足を運び、地元のミュージシャンを訪ね歩きながら、音楽フェスや豊年祭といった催事の模様も収録。音楽を媒介に、台湾の現在をとらえることに成功しています。

原住民の存在に着目して

歴史のレイヤーをたどる

「高雄映画祭で知り合った現地のプロデューサーから『台湾を舞台に映画を撮らないか』と誘ってもらったのがきっかけです。その後、SCARTSからも声をかけていただいて『それじゃあ、空族から見た台湾の姿を紹介する作品をつくろう』ということになりました」

副題に「空族 台湾先遣隊調査報告」とある通り、本作は近い将来、空族が撮ろうとしている長編映画のプロローグにあたります。

「台湾島はちょうど九州ぐらいの面積で、標高3000m級の峰が269座もある険しい地形が特徴です。日本にあるのは21座ですから、いかに険しいかがわかりますよね。撮影を続ける中で、はるか昔に大陸から移住してきた本省人と、1947年前後に蒋介石と共に渡ってきた外省人という漢民族だけではなく、アミ族やルカイ族、パイワン族、セデック族といった原住民の存在を知り、興味を深めていくことになりました」

漢族が中心の都市部から、険しい山岳地帯で暮らす原住民の文化圏へ。そこで受け継がれている風習を追いかけて、歴史のレイヤーを奥へ奥へとたどっていくことで、これまであまり見たことのない台湾像が立ち上がってきました。

副題に「空族 台湾先遣隊調査報告」とある通り、本作は近い将来、空族が撮ろうとしている長編映画のプロローグにあたります。

「台湾島はちょうど九州ぐらいの面積で、標高3000m級の峰が269座もある険しい地形が特徴です。日本にあるのは21座ですから、いかに険しいかがわかりますよね。撮影を続ける中で、はるか昔に大陸から移住してきた本省人と、1947年前後に蒋介石と共に渡ってきた外省人という漢民族だけではなく、アミ族やルカイ族、パイワン族、セデック族といった原住民の存在を知り、興味を深めていくことになりました」

漢族が中心の都市部から、険しい山岳地帯で暮らす原住民の文化圏へ。そこで受け継がれている風習を追いかけて、歴史のレイヤーを奥へ奥へとたどっていくことで、これまであまり見たことのない台湾像が立ち上がってきました。

つい立ち止まりたくなる

気になるシーンを次々と

西2丁目地下歩道は通勤をはじめ、市民の皆さんが日常的に使う通路でもあります。「僕も下見を兼ねて実際に歩いてみたんですが、4面スクリーンの前を通り過ぎる時間はだいたい十数秒。皆さんが足早に行き来する中で、いろんな場面を少しずつ目にしてもらって、そのうちにどうしても気になるシーンが出てきて、ついにいつの日か、立ち止まって見てみたくなる―そんな作品にしようというのが僕らの狙いでした。編集はかなり大変でしたが、ありったけの情報を詰め込んでいます」

各シーンの左下にはカチンコを模したアイコンで、場所や日時、使用したカメラの機種、シーンタイトル、ひと言メモを表示。要所にテキストによる解説も挿入し、さらには画面に映る二次元コードをスマホで読み込むと、関連する動画やサイトにジャンプするという工夫まで施されています。つまりはスクリーンの外まで周辺情報があふれ出しているのです。

空族は映画の制作のみならず、配給や上映までを一貫して自分たちで手掛けることにこだわり、これまで作品のソフト化や配信をしてきませんでした。この作品は空族としては初めての公共空間での常設上映となります。「台湾は親日のイメージが強い地域。実際にどこに行っても親切にしてもらって、本当にありがたいことだなと思っています。そんな台湾で暮らす、さまざまな人たちの魅力が詰まった映像作品になっていると思いますので、ぜひご覧になってください」

西2丁目地下歩道映像制作プロジェクト

札幌市民交流プラザとさっぽろ地下街オーロラタウンをつなぐ「西2丁目地下歩道」を舞台に、多様で実験的な映像表現を探究するプロジェクトです。4面構成の横長のスクリーンと歩行空間という特徴を生かし、この場所のために制作された作品を上映しています。