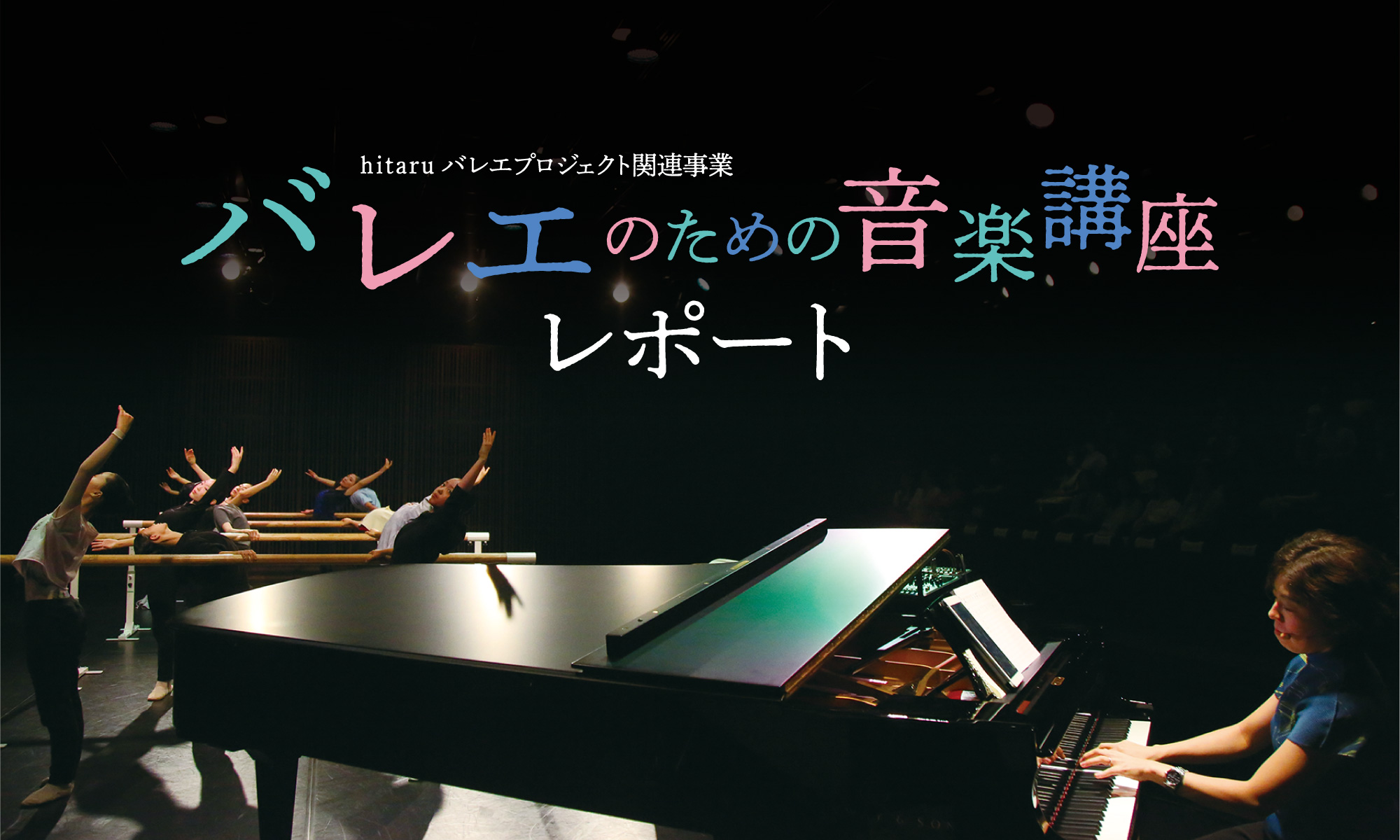

札幌文化芸術劇場 hitaru〈ヒタル〉が、地元のバレエ団体、実演芸術家などの協力を得て、

hitaruを舞台とした新たなバレエ作品を創造・発信する「hitaruバレエプロジェクト」。

その関連事業として、新国立劇場バレエ団のレジデント・コンダクターを務める冨田実里さんを招き、

1日目は来年(2026年)の「くるみ割り人形」公演にコールドとして出演するダンサーに向けた実技指導、

2日目はチャイコフスキー三大バレエの魅力を語る講演を開催しました。

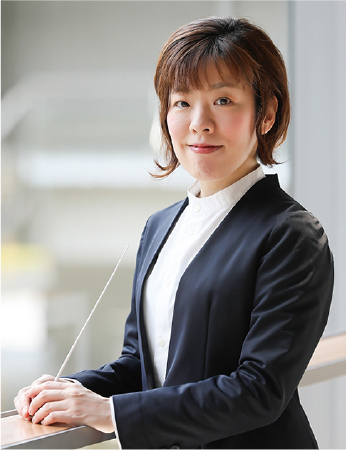

冨田 実里

Misato Tomita

●新国立劇場バレエ団 レジデント・コンダクター

埼玉県出身。現在、新国立劇場バレエ団レジデント・コンダクター、井上バレエ団音楽監督を務める。2013年日本バレエ協会「ドン・キホーテ」でバレエ指揮者デビュー。その後英国イングリッシュ・ナショナル・バレエ、バーミンガム・ロイヤル・バレエの客演指揮者として「ロメオとジュリエット」「くるみ割り人形」「大地の歌」「コッペリア」等に出演するほか、日本でも東京バレエ団、牧阿佐美バレエ団、NHKバレエの饗宴等で指揮を務めており、国内外で活躍の場を着実に広げている。また、新作バレエ制作の音楽監督や、バレエ音楽紹介についての執筆・講義活動も行っている。国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業、桐朋学園大学音楽学部指揮教室、ロームミュージックファンデーション音楽セミナー指揮者クラス等にて指揮の研鑽を積む。指揮を堤俊作、湯浅勇治、松沼俊彦、ピアノを草野明子、木下まさみの各氏に師事。第5回くにたち賞奨励賞受賞。

1st DAY 9月6日(土)

若きダンサーたちに

バレエ音楽の要点をレクチャー

音楽とともにあるバレエの

世界〜指揮者の視点から

音楽性のあるダンサーを目指そう

冨田さんはステージに12人のダンサーを集め、語り始めました。「バレエは総合芸術です。ダンサー、振付家、指揮者、オーケストラ、大道具や小道具、照明、衣装など色々な職種があり、互いの力を合わせて一つの頂点を目指す。それが総合芸術の面白さであり、難しさでもあります」。次に「音楽性のあるダンサーとは?」と問いかけ、一人ひとりの意見を聞きながら、こう答えました。「一つは音に遅れない人、音を待たない人。もう一つは音楽の質感を踊りで共有できる人。そして、よく音を聞く人です」。

音を聞くという点では「生の音」が大事だそう。「現代はCDや音楽データなど録音された音源を使用しますが、以前はピアノが用いられ、さらにその以前はヴァイオリンでリハーサルが行われていました。ちなみに『くるみ割り人形』の振付家マリウス・プティパは、ヴァイオリンを弾きながらバレエを指導したという記録があります。バレエ創成期から、舞踊家は音楽を知っていることが前提だったわけです」。

音楽のリズムをカラダで理解する

冨田さんは、一つの曲の音の高低や強弱、速さなどを変えてピアノを奏で、その変化に応じてダンサーたちが踊ります。「音色やテンポで、踊りの印象も変わってきますよね。生演奏でレッスンを受ける機会があったら、『今日は何が聞こえてくるかな』と楽しみながら積極的にトライしてほしいです」。

続いて音符のリズムを体得するトレーニングでは、ダンサーたちに4分音符を2分割した8分音符は“ネコ”、3分割した3連符は“スイカ”、4分割した16分音符は“イタリア”と口にしながら手を叩いてリズムを取るようレクチャー。「伴奏の裏のリズムを意識しながら踊ると、違う感覚を覚えるようになりますよ」。

後半は、ワルツをテーマにしたトレーニングです。「ワルツは3拍子ですが、今日は『ヘミオラ』という言葉を理解してほしいと思います。3拍子だけど2拍子のように聞かせる技法で、ワルツのリズムが単調にならないように工夫されたものです」。冨田さんが奏でる『くるみ割り人形』の「花のワルツ」に合わせ、ダンサーたちは手拍子で変化するリズムを体感していました。

最後のモチーフは『くるみ割り人形』の「雪片のワルツ」。ヘミオラを多用して3拍子と2拍子が混在する、複雑な曲の構造をダンサーたちは手拍子で実感。「チャイコフスキーは、一辺倒なワルツではなく、音楽的な工夫をたくさん重ねて名作を生み出しました。こうした知識を得ることで、皆さんの踊りに生かしてほしいです。踊りと音楽が仲良くなると、素敵なコラボレーションが生まれると思います」。

2nd DAY 9月7日(日)

バレエの名作は

いかにして生まれたか?

チャイコフスキー三大バレエに探る音楽の魅力

振付家プティパとのタッグでバレエ音楽の頂点に

2日目は、クラシックバレエの代名詞といえるチャイコフスキーの三大バレエに焦点を当て、作品の背景や魅力を語る講演が行われました。冨田さんは、チャイコフスキーが初めてバレエ音楽に携わった『白鳥の湖』について解説。「この作品は初演時に演出家が変更され、またチャイコフスキー以外の楽曲も混ぜられ、当時は失敗作とされていました。指揮者のリャーボフは『私は生涯にこんな難しいスコアを二度と見ることはないだろう』と言い、またチャイコフスキーが残した手紙には『私の白鳥の湖は貧弱でクズみたいなものである』と記されています」。

それから13年後、1890年初演の『眠れる森の美女』は大成功を収めたと言います。「この作品ではクラシックバレエの巨匠マリウス・プティパが振り付けを担当し、シーンごとの楽曲を依頼する作曲注文書を作成して、それに沿ってチャイコフスキーが作曲するスタイルに。これにより振付家と音楽家の才能がお互いに作用し、踊りと音楽が一体化したバレエが生まれたのです」。

『くるみ割り人形』から『白鳥の湖』の復活へ

『眠れる森の美女』の2年後に初演された『くるみ割り人形』については、こう解説しました。「クリスマスの日に少女クララはくるみ割り人形をプレゼントされ、それがきっかけで不思議な夢の世界を旅するシンプルなストーリー。とにかく耳に残るメロディが素晴らしい作品です。音楽の魅力を紐解くと、古くから伝わる民謡の使用、工夫されたオーケストレーション、登場人物と音楽を結びつけるライトモティーフの強化などが挙げられます」。

最後に冨田さんは『白鳥の湖』がクラシックバレエの名作として蘇った背景を語ってくれました。「チャイコフスキー没後、振付家のプティパは追悼の思いを込めて『白鳥の湖』を大改訂し、1895年に蘇演されました。この演出が、私たちが劇場で観ることができる最もオーソドックスな『白鳥の湖』。つまりプティパの手によって、踊りと音楽のシンクロが極められた、世界中を魅了するバレエの名作に生まれ変わったのです」。

hitaruバレエプロジェクト

くるみ割り人形(全幕)〈2公演〉

札幌文化芸術劇場 hitaru

2026 2.28[土]・3.1[日]

各日17:00開演(16:15開場)

19:30終演予定(休憩含む)

[全席指定・税込]

S席11,000円 A席8,000円 B席6,000円、

C席4,000円 D席3,000円 U25 各席種2,000円引

※4歳以上入場可

hitaruのひととき

My First Ballet

~くるみ割り人形~〈1公演〉

札幌文化芸術劇場 hitaru

2026 3.1[日]

13:00開演(12:15開場)

14:30終演予定(休憩含む)

[全席指定・税込]

一般 5,000円 U25 2,000円

※未就学児膝上鑑賞無料 ※年齢制限なし

「hitaruのひととき My First Ballet」は「hitaruバレエプロジェクト くるみ割り人形(全幕)」と公演内容が異なります。チケット購入の際はご注意ください。