Ⓒ こうの史代/コアミックス・東宝 製作:東宝

「この世界の片隅に」との“出会い”は、人それぞれかもしれません。こうの史代の漫画が連載されたのは2007~09年のこと。その後、単行本化され、11年には北川景子主演でドラマ化。16年には、のんが声優を務めたアニメ映画がロングランヒットし、19年には長尺版も公開。また、18年には松本穂香主演で連続ドラマ化されました。

私は16年のアニメ映画に涙し、原作を手にした一人ですが、今回のミュージカルを観て、改めて作品への思いを深めました。このミュージカルで、初めて「この世界の片隅に」と出会った方がいたとしたら、とても幸運なことだったのではないでしょうか。

![]()

実は上演前、会場の雰囲気に少し面食らいました。私が観賞した回は、芸術鑑賞の一環で大勢の中高生が来場していたからです。

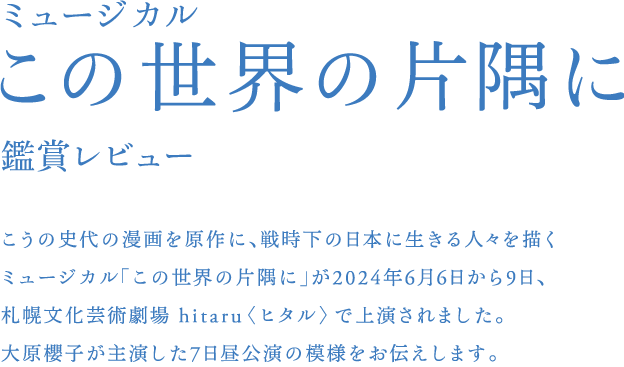

ざわめきの残る中、いざ開幕し、ステージに現れた主人公・すず(大原櫻子※)が『この世界のあちこちに』を歌い始めると、「待ってました!」とばかりに拍手が沸き起こりました。そして幼少期のすず(桑原広佳※)の描く絵がプロジェクションマッピングの要領で背景に次々映し出され、出演者が勢ぞろいして歌唱が盛り上がるにつれ、場内の雰囲気が一転。水を打ったように静かになったのは、新鮮なリアクションでした。直後にたくさんの紙きれが舞い落ち、それを拾いながら歌い続けるキャストたちの姿に圧倒され、胸が一杯になりました。

※筆者鑑賞時のキャスト

![]()

本作は広島・呉市で両親と暮らす海軍勤めの青年・北條周作(海宝直人※)のもとへ嫁いだすずの日常を丁寧に描きます。原作は周作との出会い、結婚、新婚生活と時系列に進みますが、ミュージカル版は意外にも、空襲後から始まります。プロローグ後のすずは、すでに右手を失っており、布団に横たわる彼女の回想で、それまでの出来事が描かれていくのです。過去と現在を行ったり来たりする少し複雑な構成でしたが、遊女・白木リン(平野綾※)との出会いや節米食「楠公飯」の実食、防空壕作りなどエピソードは盛りだくさん。考えてみれば空襲で負傷するまで、すずは働きづめだったわけで、現在と過去が行き来する展開に、目まぐるしくもにぎやかだった彼女の日々を追体験させる意図が感じられました。

エピソードの多くは原作に忠実ですが、ミュージカル版では、すずと周作がデートで映画館を訪れます。この時のデュエットソング『醒めない夢』がとりわけ美しいだけに、1幕の最後、周作とリンとの関係にすずが気付いてしまう展開は一層切なく感じました。

![]()

楽曲といえば、ミュージカル化で話題となったのが、あのアンジェラ・アキが音楽を手がけたこと。アメリカでミュージカルの作曲を学んだ彼女が一体どんな曲を書き下ろすのかも、楽しみの一つでした。

先に触れた楽曲などが披露された1幕に続く2幕では、右手を失い、実家に帰ることを決意したすずに向かい、義姉・黒村径子(音月桂)が語り掛けるように歌う『自由の色』が印象的。一見強気な径子の心情に寄り添った、力強くてもの悲しい1曲でした。

そして終戦を迎えたクライマックス、生き残った者は、もう会えない人の思い出と“在り続けるしかない”とすずが歌い上げる『記憶の器』は、生者と死者が一堂に会する舞台ならではの演出も相まって、思わず涙がこみ上げそうに。

アンジェラは渡米経験を振り返り、「新しい絵の具の色を何色も手に入れることができた」とコメントしていましたが、確かにミュージカル版「この世界の片隅に」というキャンバスを彩った30近くの色(=ナンバー)は驚くほど豊か。かつ、どこか淡く、懐かしさをも漂わせるのは、原作者・こうの史代の画風を想起させ、ミュージカル音楽家・アンジェラの力量が十二分に示されていました。

![]()

アンジェラの紡いだ楽曲の数々に散りばめられたキーワードが「居場所」です。

天然キャラながらも、リンの存在に心乱れるすずをはじめ、過去を胸に秘め、今はすずを愛する物静かな周作、妖艶さとたくましさを兼ね備えたリン、幼馴染のすずに恋心を寄せる海兵の水原(小林唯※)、そして、制約の多いあの時代に、自由恋愛で結ばれた夫と死別し、息子とも離れ離れになった義姉・径子……。キャストの誰もが、言葉にできない思いを抱えながら、自分の居場所を探す“普通の人”を見事に体現。この物語に現実味と普遍性を与えていました。また、札幌出身の小向なるが好演したすずと仲良しの妹・すみや、子役の鞆琉那(とも・るな※)が演じた径子の愛娘・晴美の存在が、ステージに明るさをもたらしていたことも印象に残りました。

何より全編を通し、脚本・演出の上田一豪率いるカンパニーが一丸となって誇るべき和製ミュージカルの誕生に真摯に取り組んできたことは、客席の片隅にいた私にもしっかり伝わり、胸が熱くなりました。

Ⓒ こうの史代/コアミックス・東宝 製作:東宝

![]()

原作の最後まできっちり描き切った幕切れを見届け、私は再認識しました。“普通の人”であるすずは、だからこそ胸を打つヒロインなのだ、と。彼女は特別な能力があるわけでも、驚くべき活躍をするわけでもありません。毎日をひたむきに生きること。人を愛すること。彼女の在り様がどれだけ素晴らしく素敵なことか、この作品は改めて教えてくれます。と同時に、戦争はそんな営みをあっけなく奪ってしまうことも。

ちなみに、北條家に嫁いだ時のすずは18歳。同じ10代である彼女の物語を、客席の学生たちはどう受け止めたのでしょうか。キャスト一同が晴れやかな笑顔で並んだカーテンコール、若干恥ずかし気にスタンディングオベーションする彼らの姿も忘れられません。

(ライター・新目七恵)